Le choix d’un régime matrimonial représente une décision fondamentale pour tout couple s’engageant dans le mariage. Cette sélection détermine le cadre juridique qui régira leurs relations financières pendant l’union et en cas de dissolution. Dans notre société contemporaine, où les parcours professionnels et personnels se diversifient, comprendre les subtilités des différents régimes devient primordial. Ce guide propose une analyse détaillée des options disponibles en droit français, leurs implications pratiques et les critères de choix adaptés aux réalités des couples d’aujourd’hui, tout en tenant compte des évolutions sociétales et juridiques récentes.

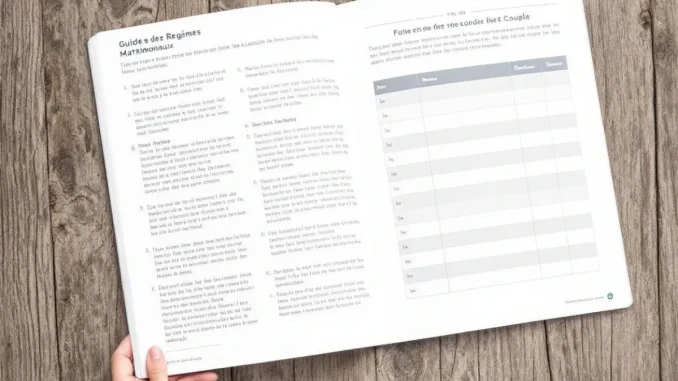

Les fondamentaux des régimes matrimoniaux en droit français

Le régime matrimonial constitue l’ensemble des règles qui déterminent la propriété des biens des époux, leur gestion et leur répartition lors de la dissolution du mariage. En France, le Code civil prévoit plusieurs régimes entre lesquels les futurs époux peuvent choisir avant leur union. À défaut de choix explicite, c’est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts qui s’applique automatiquement.

Le système français distingue principalement deux grandes catégories de régimes : les régimes communautaires et les régimes séparatistes. Cette distinction fondamentale repose sur la création ou non d’une masse commune de biens entre les époux pendant le mariage.

Le régime légal : la communauté réduite aux acquêts

Ce régime, qui s’applique par défaut depuis la réforme de 1965, établit une distinction entre trois masses de biens :

- Les biens propres du mari (possédés avant le mariage ou reçus par donation/succession)

- Les biens propres de la femme (selon les mêmes critères)

- Les biens communs (acquis pendant le mariage, notamment grâce aux revenus professionnels)

Dans ce cadre, chaque époux conserve l’administration de ses biens propres, mais les biens communs sont gérés conjointement. En cas de divorce, seuls les biens communs sont partagés, généralement à parts égales.

Les régimes conventionnels

Les futurs époux peuvent opter pour un régime différent en établissant un contrat de mariage devant notaire. Cette démarche doit intervenir avant la célébration du mariage, bien qu’une modification soit possible ultérieurement sous certaines conditions.

Le droit français reconnaît la liberté des conventions matrimoniales, permettant aux époux de choisir parmi les régimes prédéfinis ou même de créer un régime sur-mesure. Toutefois, cette liberté est encadrée par des règles d’ordre public, notamment celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et à l’autorité parentale.

L’évolution des mentalités et des structures familiales a progressivement influencé le législateur, qui a adapté ces régimes pour répondre aux préoccupations contemporaines, notamment en renforçant la protection du conjoint survivant et en facilitant les changements de régime matrimonial au cours de l’union.

Analyse comparative des principaux régimes matrimoniaux

Pour faire un choix éclairé, les couples modernes doivent comprendre les nuances entre les différents régimes disponibles et leurs implications concrètes sur leur vie quotidienne et patrimoniale.

La séparation de biens : autonomie et protection

Le régime de la séparation de biens établit une distinction nette entre les patrimoines des époux. Chacun reste propriétaire exclusif des biens acquis avant et pendant le mariage. Ce régime présente plusieurs caractéristiques :

- Chaque époux gère et dispose librement de ses biens

- Les dettes contractées par l’un n’engagent pas l’autre (sauf exceptions)

- Pas de partage automatique en cas de dissolution du mariage

Ce régime séduit particulièrement les entrepreneurs, les professions libérales et les personnes souhaitant protéger leur patrimoine des risques professionnels du conjoint. Il convient aux couples où chacun privilégie son indépendance financière.

Toutefois, ce régime peut créer des déséquilibres significatifs lorsqu’un époux réduit son activité professionnelle pour se consacrer à la famille. Pour pallier ce risque, les époux peuvent prévoir une participation aux acquêts ou une société d’acquêts sur certains biens.

La communauté universelle : fusion patrimoniale complète

À l’opposé de la séparation de biens, la communauté universelle représente la fusion totale des patrimoines des époux. Tous les biens, présents et à venir, deviennent communs, quelle que soit leur origine ou leur date d’acquisition. Ce régime :

Offre une protection maximale au conjoint survivant, surtout avec une clause d’attribution intégrale

Simplifie la gestion patrimoniale du couple

Traduit juridiquement une conception fusionnelle du couple

Ce régime convient particulièrement aux couples sans enfant d’unions précédentes, souhaitant s’avantager mutuellement. Il représente un outil efficace de transmission du patrimoine au conjoint survivant.

En revanche, ce régime peut s’avérer problématique en présence d’enfants d’un premier lit, dont les droits réservataires pourraient être affectés. De plus, il expose l’intégralité du patrimoine aux créanciers de chaque époux.

La participation aux acquêts : un régime hybride

Inspiré des droits allemand et suisse, ce régime fonctionne comme une séparation de biens pendant le mariage, mais comme une communauté lors de sa dissolution. Chaque époux reste propriétaire de ses biens et les gère librement pendant l’union. À la dissolution, chacun a droit à une créance de participation correspondant à la moitié de l’enrichissement de l’autre.

Ce régime sophistiqué combine les avantages de l’autonomie pendant le mariage et de l’équité lors de sa dissolution. Il reste néanmoins complexe à liquider et relativement méconnu en France, ce qui explique sa faible popularité malgré ses atouts indéniables pour les couples modernes.

Critères de choix adaptés aux profils contemporains

Le choix d’un régime matrimonial doit résulter d’une analyse approfondie de la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale du couple. Plusieurs facteurs déterminants méritent d’être examinés.

L’impact de l’activité professionnelle

La nature de l’activité professionnelle des époux constitue un critère fondamental. Les professions indépendantes (commerçants, artisans, professions libérales) exposent à des risques patrimoniaux spécifiques qui peuvent orienter vers un régime séparatiste. Un avocat, un médecin ou un entrepreneur pourra privilégier la séparation de biens pour isoler le patrimoine familial des créanciers professionnels.

À l’inverse, lorsqu’un époux fait le choix de réduire ou d’interrompre son activité professionnelle pour se consacrer à la famille, un régime communautaire peut offrir une meilleure protection en lui garantissant des droits sur les acquêts du couple.

Les couples bi-actifs aux revenus équilibrés peuvent envisager une plus grande variété de régimes, leur choix dépendant davantage d’autres facteurs comme leurs projets patrimoniaux ou leur philosophie de couple.

La présence d’enfants d’unions précédentes

La famille recomposée représente une configuration familiale de plus en plus fréquente qui nécessite une attention particulière dans le choix du régime matrimonial. La présence d’enfants d’unions précédentes oriente souvent vers des régimes séparatistes, qui permettent de préserver les droits des enfants sur le patrimoine de leur parent biologique.

Dans ces situations, la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant peut être déconseillée, car elle pourrait porter atteinte à la réserve héréditaire des enfants non communs. En revanche, une séparation de biens assortie d’avantages matrimoniaux ciblés ou de dispositions testamentaires spécifiques permet d’équilibrer protection du nouveau conjoint et droits des enfants.

Les clauses de préciput ou les donations au dernier vivant peuvent compléter utilement le régime matrimonial pour affiner la transmission patrimoniale dans ces familles à la structure complexe.

Les disparités de patrimoine initial

Lorsque les futurs époux présentent des situations patrimoniales très différentes au moment du mariage, cette asymétrie influence naturellement le choix du régime. La personne disposant d’un patrimoine substantiel peut souhaiter le préserver en optant pour un régime séparatiste.

Toutefois, cette préoccupation légitime doit être mise en balance avec d’autres considérations, notamment la contribution du conjoint moins fortuné à l’enrichissement commun par son investissement familial ou professionnel. Des mécanismes comme la participation aux acquêts ou des avantages matrimoniaux ciblés peuvent permettre de concilier protection du patrimoine initial et équité.

Il convient de noter que les régimes matrimoniaux interagissent avec d’autres mécanismes juridiques comme les donations entre époux ou les assurances-vie, qui peuvent compléter ou moduler leurs effets pour atteindre un équilibre personnalisé.

Adaptation et évolution du régime matrimonial

Le choix d’un régime matrimonial ne constitue pas un engagement figé pour toute la durée du mariage. Le droit français permet aux époux d’adapter leur régime aux évolutions de leur situation personnelle et professionnelle.

Les modalités de changement de régime matrimonial

Depuis la loi du 23 mars 2019, le changement de régime matrimonial a été considérablement simplifié. Les époux peuvent désormais modifier ou changer entièrement leur régime matrimonial après deux ans de mariage, par simple acte notarié, sans nécessité d’homologation judiciaire, même en présence d’enfants mineurs.

Cette procédure requiert :

- L’accord des deux époux

- L’intervention d’un notaire qui rédige l’acte de changement

- L’information des enfants majeurs et des créanciers, qui disposent d’un droit d’opposition

Cette souplesse permet aux couples d’adapter leur régime aux différentes phases de leur vie : acquisition d’un bien immobilier, naissance d’enfants, évolution professionnelle, préparation de la retraite ou de la transmission.

Les clauses d’aménagement sans changement de régime

Sans procéder à un changement complet, les époux peuvent moduler leur régime existant par des clauses spécifiques. Parmi les aménagements courants figurent :

La clause de préciput permettant au survivant de prélever certains biens avant partage

La clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant

La clause de reprise d’apports en cas de divorce

La clause d’exclusion de la communauté pour certains biens ou revenus

Ces aménagements offrent une flexibilité appréciable pour personnaliser le régime sans en changer la nature fondamentale. Ils permettent d’adapter finement les conséquences patrimoniales du régime aux objectifs spécifiques du couple.

Les interactions avec la planification successorale

Le régime matrimonial constitue la première étape d’une stratégie patrimoniale globale. Il interagit étroitement avec la planification successorale et influence directement les droits du conjoint survivant.

Dans une approche intégrée, les époux peuvent combiner :

Un régime matrimonial adapté à leur situation

Une donation au dernier vivant pour renforcer les droits du survivant

Des contrats d’assurance-vie avec désignation bénéficiaire optimisée

Des donations ou testaments complémentaires

Cette approche globale permet d’orchestrer efficacement la protection du conjoint et la transmission aux enfants, tout en optimisant les aspects fiscaux.

Il convient de réévaluer périodiquement ces choix à la lumière des évolutions législatives, fiscales et personnelles. Un entretien régulier avec un notaire ou un conseiller patrimonial permet d’ajuster la stratégie aux nouvelles réalités du couple.

Perspectives pratiques pour les couples d’aujourd’hui

Au-delà des considérations juridiques, le choix d’un régime matrimonial reflète une vision du couple et de la famille. Pour les unions contemporaines, marquées par une plus grande diversité de modèles et d’aspirations, plusieurs approches pratiques peuvent être envisagées.

Le régime matrimonial comme outil de protection mutuelle

Dans une société où l’espérance de vie s’allonge et où les parcours professionnels deviennent plus aléatoires, le régime matrimonial peut servir d’instrument de protection réciproque. Pour les couples souhaitant se protéger mutuellement, plusieurs stratégies sont envisageables :

Une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant (en l’absence d’enfants d’unions précédentes)

Une communauté d’acquêts complétée par une donation au dernier vivant

Une séparation de biens assortie d’avantages ciblés (assurance-vie, démembrement de propriété)

L’objectif est d’assurer au survivant le maintien de son niveau de vie et la conservation du logement familial, tout en préservant les droits des enfants dans une perspective à plus long terme.

Cette approche nécessite une vision prospective, tenant compte des besoins prévisibles du survivant, notamment en cas de dépendance, et des ressources disponibles (retraites, patrimoine mobilier et immobilier).

Concilier autonomie individuelle et projet commun

Les couples modernes aspirent souvent à concilier une forte autonomie individuelle avec un projet de vie commun. Cette dualité peut se traduire juridiquement par des régimes hybrides ou personnalisés :

Une participation aux acquêts avec définition précise des masses de biens

Une séparation de biens complétée par une société d’acquêts sur le logement familial

Un régime sur-mesure intégrant des éléments de plusieurs régimes types

Ces formules permettent de préserver l’indépendance de chacun dans la gestion quotidienne tout en reconnaissant la dimension commune du projet familial. Elles s’adaptent particulièrement bien aux couples où les deux membres poursuivent des carrières distinctes tout en construisant ensemble un patrimoine familial.

L’approche contractuelle, fondée sur une réflexion approfondie et un dialogue ouvert entre les époux, permet d’élaborer un cadre juridique reflétant fidèlement leur conception de la vie commune.

L’anticipation des situations de crise

Si le choix d’un régime matrimonial s’inscrit dans une perspective optimiste d’union durable, la prudence commande d’envisager les situations de crise potentielles. Le divorce ou les difficultés économiques d’un époux peuvent mettre à l’épreuve les mécanismes du régime choisi.

Une analyse préventive des scénarios de crise peut orienter vers :

- Des clauses spécifiques protégeant certains biens en cas de divorce

- Une définition claire des créances entre époux pour les contributions inégales

- Des mécanismes d’isolation de certains risques professionnels

Cette démarche d’anticipation ne traduit pas un manque de confiance mais une approche responsable de l’engagement matrimonial. Elle permet d’éviter que des situations conflictuelles ne soient exacerbées par des incertitudes juridiques ou des enjeux patrimoniaux mal définis.

L’intervention d’un notaire, non seulement comme rédacteur d’actes mais comme conseiller juridique neutre, prend ici tout son sens pour aider les époux à explorer sereinement ces hypothèses et à prévoir des solutions équilibrées.

L’adaptation aux nouvelles configurations familiales

Les modèles familiaux se sont considérablement diversifiés, avec l’émergence des familles recomposées, des parentalités multiples ou des situations où les conjoints vivent dans des lieux différents pour des raisons professionnelles.

Ces configurations appellent des solutions juridiques innovantes, combinant parfois plusieurs instruments :

Un régime matrimonial adapté à la structure familiale

Des libéralités graduelles ou résiduelles pour organiser la transmission en plusieurs temps

Des mandats de protection future pour anticiper d’éventuelles périodes de vulnérabilité

Des conventions de quasi-usufruit pour concilier jouissance immédiate et conservation du capital

L’ingénierie juridique au service des familles permet aujourd’hui d’élaborer des architectures patrimoniales sophistiquées, adaptées aux relations familiales les plus complexes. Le régime matrimonial constitue la pierre angulaire de ces constructions, mais gagne à s’intégrer dans une réflexion plus large sur l’organisation patrimoniale de la famille.

Dans cette perspective, le dialogue entre les époux, et parfois avec les enfants majeurs ou d’autres membres de la famille concernés, s’avère fondamental pour aboutir à des solutions comprises et acceptées par tous.